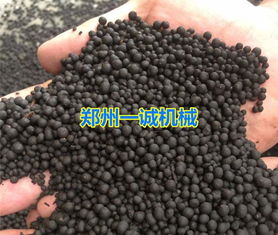

顆粒有機肥生產是現代農業(yè)中資源循環(huán)利用的重要環(huán)節(jié),但在實際操作中需注意多個關鍵問題,同時新型肥料增效劑的應用能顯著提升肥效。本文將系統闡述生產注意事項及增效劑的作用。

一、生產顆粒有機肥需注意的問題

- 原料選擇與處理:有機肥原料包括畜禽糞便、作物秸稈、食品加工廢料等,需確保無重金屬、病原體污染。原料應充分腐熟,避免二次發(fā)酵導致顆粒松散或燒苗。若使用畜禽糞便,須經過高溫堆肥(55-65℃持續(xù)10-15天)殺滅有害微生物。

- 水分控制與顆粒成型:原料含水量宜控制在30%-40%,過高易導致顆粒粘連,過低則成型困難。采用環(huán)模或平模造粒機時,需根據原料特性調整模具孔徑與壓力,保證顆粒密度均勻。

- 干燥與冷卻工藝:成型后的顆粒需立即進入干燥系統,溫度應階梯式控制(初始80-100℃,終溫≤60℃),避免高溫導致有機質分解。冷卻環(huán)節(jié)需注意溫差控制,防止顆粒驟冷開裂。

- 篩分與包膜優(yōu)化:通過滾筒篩分剔除粉末與超大顆粒,合格產品可進行包膜處理。使用可降解高分子材料包膜能延緩養(yǎng)分釋放,包膜均勻度直接影響肥料緩釋效果。

- 質量檢測與存儲:成品需檢測有機質含量(≥45%)、總養(yǎng)分(N+P?O?+K?O≥5%)、重金屬指標等。存儲環(huán)境應保持通風干燥,堆高不超過3米,防止吸潮結塊。

二、新型肥料增效劑的應用策略

- 微生物增效劑:添加固氮菌(如圓褐固氮菌)、解磷菌(如巨大芽孢桿菌)等功能菌群,可通過微生物代謝提升養(yǎng)分利用率。菌劑添加需在造粒前進行,并控制溫度≤50℃以保持菌群活性。

- 酶類活化劑:添加脲酶抑制劑(如N-丁基硫代磷酰三胺)可延緩尿素水解,減少氮素揮發(fā);植酸酶能分解土壤中難溶性磷,提高磷元素有效性。

- 有機酸增效劑:腐殖酸、黃腐酸等可絡合微量元素,改善土壤團粒結構。建議添加量為原料總量的1%-3%,過量可能影響顆粒硬度。

- 納米材料增效:納米級硅酸鹽或碳材料可構建養(yǎng)分緩釋載體,延長肥效期。需注意納米材料分散工藝,避免團聚現象。

- 協同應用原則:不同增效劑組合使用時,需進行相容性試驗。例如微生物菌劑與化學抑制劑混用可能影響菌群活性,建議采用分步添加工藝。

三、綜合優(yōu)化建議

生產企業(yè)應建立原料追溯體系,結合土壤檢測數據動態(tài)調整配方。引入智能化控制系統實時監(jiān)控造粒溫度、濕度等參數,同時加強增效劑作用機理研究,開發(fā)針對不同作物的專用型顆粒有機肥。通過精細化管理與技術創(chuàng)新,實現有機肥增效與環(huán)境保護的雙重目標。