隨著全球農業邁向可持續發展,傳統化肥因環境污染、土壤退化等問題正逐漸面臨淘汰。在這一背景下,新型肥料增效劑應運而生,它不僅有望減少化肥使用量,還能提升作物產量與品質。本文將探討化肥的局限性、增效劑的原理與優勢,以及農業轉型中我們所需的準備。

化肥在過去幾十年里為糧食增產立下汗馬功勞,但過度依賴導致了一系列生態問題:土壤酸化和板結、水體富營養化、溫室氣體排放增加。據聯合國糧農組織報告,全球約33%的土壤因化肥濫用而退化。這迫使我們必須尋找更智能的解決方案,而肥料增效劑正是關鍵一環。

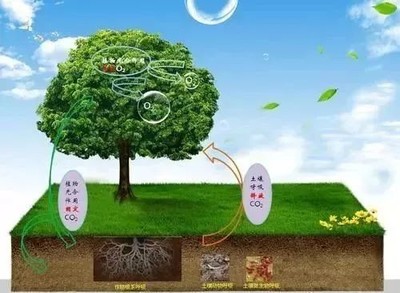

新型肥料增效劑并非直接提供營養,而是通過多種機制提升肥料效率。例如,脲酶抑制劑可延緩尿素分解,減少氮素揮發;硝化抑制劑能抑制土壤中銨態氮向硝態氮轉化,延長肥效;生物刺激素則促進根系吸收能力。這些技術可使化肥利用率從當前的30-50%提高到70%以上,同時降低20-30%的施用量。

除了環境效益,增效劑還帶來經濟優勢。農民在減少化肥采購成本的同時,能維持甚至提高作物產量。以中國東北玉米田試驗為例,使用增效劑的田塊在減產化肥15%的情況下,產量反增5%。更重要的是,它助力農業應對氣候變化——通過減少氧化亞氮排放(一種強效溫室氣體),直接貢獻于碳中和目標。

推廣新型肥料增效劑仍面臨挑戰。許多農戶對新技術持觀望態度,缺乏使用指導;政策補貼尚未全面覆蓋;部分增效劑成本較高。為此,政府需加強科普宣傳、提供財政支持,企業應研發更廉價高效的產品,而農民則需要主動學習精準施肥技術。

未來,隨著納米材料、微生物工程等技術的融合,增效劑將更加智能化。例如,響應環境溫濕度的控釋膠囊,或針對特定作物的定制配方。當化肥逐步退出歷史舞臺,擁抱增效劑不僅是一種選擇,更是農業可持續發展的必然。我們是否準備好了?答案在于今天的選擇與行動——從田間到餐桌,共同守護這片沃土。